色鉛筆で描く「 椿 」 清楚な椿の描き方を解説!

こんにちは、たくみです!

今回は

「椿の描き方」になります。

古くは万葉集(奈良時代末期)にも

登場する椿は古来から日本人に

なじみ深い花ですね。

常緑樹でもあり神社やお寺に植えられる

ことの多い日本原産の美しい花です。

そんな清楚でどこか神聖なイメージのある

椿を描いてみましょう!

お花の好きな方やこれから植物画を

始めたい方など参考にしていただけ

ましたら嬉しいです。

― お題 ― 「椿(つばき)」

【 準備するもの 】

【 準備するもの 】

画像にあるケント紙(B5~A4)

参考:ケント紙(A4)

色鉛筆(メーカーは自由です)

参考:プリズマカラー

下書き用の鉛筆、ペン型消しゴム、

そして定着剤(フィキサチーフ)も

あると保存に便利です。

☆ フィキサチーフ 使用方法

※ 作品の汚れ防止としてチラシやコピー

用紙などを手の下に敷いて描きます

それでは

準備のできた方から始めましょう!

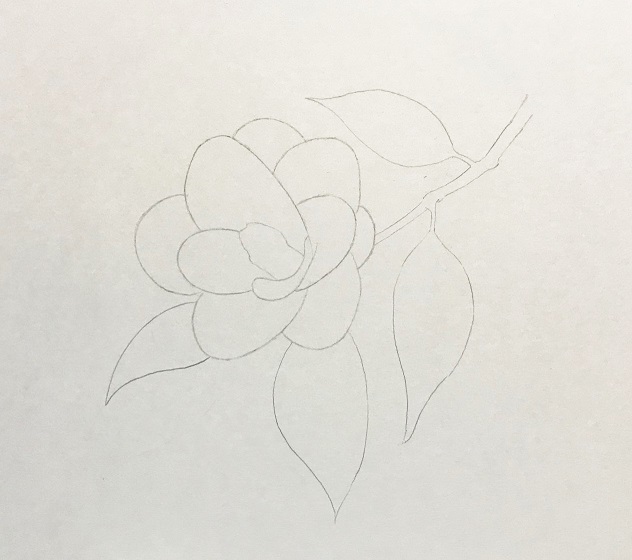

1 下書き

※クリックすると拡大します

画像のように

中央よりやや左下に椿を描き、

右上に枝を伸ばす感じのレイアウトで

下書きしましょう。

2 着色(葯)

雄しべの先端の葯(やく)を

黄色(916)でいくつか着色します。

3 描写(花糸)

鉄筆または細筆の柄で花糸を描写します。

画像のように花糸(おしべ)を数本

ケント紙に強めに跡をつけていきます。

次にピンク色(929)で雄しべの

中央周辺を強めに着色します。

※ 花糸の線は深いので着色されません

このように花弁の中央が着色されました。

4 着色(葯の陰影)

葯の陰影を茶色(943)で描き入れます。

5 着色(花弁‐①)

花弁全体を

ピンク色(929)で着色します。

このように下地が塗られました。

(画像では薄めに見えます)

6 着色(花弁‐②)

同じピンク色(929)で花びらの先端

付近のヒダのようなムラの濃淡を

ところどころ描写していきます。

このような感じでムラのある着色

ができました。

7 着色(花弁‐③)

同じピンク色(929)で花びらの根本から

強めに着色し陰影を表現します。

(左上からの日差しを想定しましょう)

外側もこのように。

下側は花びらの輪郭を先に描いて

そこから着色していきます。

このように陰影が描写されました。

8 着色(葉‐①)

葉の葉脈を黄緑色(912)で描写します。

葉の手前側に深緑色(911)で

葉縁(鋸歯)を描き入れます。

※ギザギザに描写しましょう

葉の向こう側は見えないので

省略します。

葉の全体を薄緑色(1005)で

着色します。

このように葉の下地が描写されました。

9 着色(葉‐②)

上側の葉2枚を深緑色(911)で

陰影を着色します。

(葉の多くは内側に反っています)

このように上の2枚が表現できました。

10 着色(葉‐③)

下側2枚の葉は陰側のため、さらに

濃い目に深緑色(911)を着色します。

花弁の影を着色します。

日差しの当たる範囲を塗り残しながら

着色していきますが、光沢の範囲は

皆さんの感覚で描写してかまいません。

陰側(右側)はマットに(ベタ塗り)

着色していきます。

このように葉が表現されました。

(もう少し濃い目に描写してもかまいません)

11 着色(枝)

枝の下地を黄土色(941)で着色。

枝の陰影をこげ茶色(945)で描写します。

以上で華やかな椿の完成です!

いかがでしたでしょうか、

冬に色鮮やかに咲く椿が

仕上がったでしょうか。

花びらの着色をメインに描写して

いきましたが、葉の描写もさらに細かく

表現することでリアルになっていく

と思います。

それではこれからも

新講座のご案内など不定期ですが

発信してまいりますので

どうぞお楽しみに!

アトリエたくみ

画家・たくみ

-300x200.jpg)